FAQ - Domande frequenti sui prezzi al consumo

Con il termine “inflazione” ci si riferisce al fenomeno dell’aumento continuo e generalizzato dei prezzi. Si ha inflazione nel caso in cui gli aumenti dei prezzi siano diffusi nel sistema economico e tendano a ripetersi nel corso del tempo. Un aumento dell’inflazione corrisponde ad un aumento della velocità di crescita dei prezzi, mentre una riduzione dell’inflazione si verifica quando i prezzi, pur essendo in aumento, crescono ad una velocità minore. Si parla invece di “deflazione” qualora i prezzi mostrino una tendenza diffusa e persistente alla diminuzione, in un contesto più generale di recessione economica.

È la diminuzione dell’insieme di beni e servizi che si possono acquistare con lo stesso ammontare di moneta in presenza di aumenti dei prezzi. Per fare un semplice esempio: se i prezzi di un determinato paniere di prodotti nel corso del tempo seguono un andamento crescente, a parità di moneta spesa, sarà possibile acquistare quantità sempre minori di quegli stessi prodotti.

In Italia, come negli altri Paesi europei, la misura dell’inflazione è affidata all’Istituto nazionale di statistica (Istat). Essa consiste nel calcolo mensile della variazione dei prezzi di un insieme prefissato di beni e servizi (cosiddetto “paniere”). La rilevazione dei prezzi avviene su tutto il territorio nazionale ed è effettuata attraverso una pluralità di fonti: la rilevazione territoriale, svolta presso esercizi commerciali, imprese e istituzioni dagli addetti degli Uffici Comunali di Statistica di un insieme di comuni capoluogo di regione, capoluogo di provincia e non capoluogo con più di 30mila abitanti; la rilevazione centralizzata, condotta direttamente dall’Istat o con la collaborazione di grandi fornitori di dati; la scansione dei codici a barre (scanner data) presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO); infine, l’utilizzo di fonti amministrative (Agenzia delle dogane e monopoli, Ministero delle imprese e del made in Italy, Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate). In questo modo, si ottengono milioni di quotazioni di prezzo, che contribuiscono, previa rigorosa attività di controllo, al calcolo degli indici dei prezzi al consumo. Ogni anno l’Istat rivede l’elenco dei prodotti e dei servizi che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione. Per conoscere le novità del paniere per l’anno in corso, si veda la Nota informativa, pubblicata solitamente in concomitanza con la diffusione dei dati provvisori del mese di Gennaio dell’anno corrente, e disponibile sul sito Internet dell’Istituto. L’Istat produce tre diversi indici: l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC); l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L’indice NIC è quello utilizzato per la misura dell’inflazione nazionale. L’indice IPCA è calcolato per assicurare una misura dell’inflazione comparabile con i Paesi dell’Ue, con l’adozione di un impianto concettuale, metodologico e tecnico condiviso. L’indice FOI senza tabacchi, è generalmente utilizzato per le rivalutazioni monetarie. Altri indici vengono calcolati, per particolari esigenze di analisi, come derivazioni di uno dei tre indici principali. Ad esempio, da marzo 2012, l’Istat diffonde anche l’indice IPCA a tassazione costante (IPCA-TC), che considera lo stesso paniere e la stessa struttura di ponderazione dell’indice IPCA, ma si differenzia da questo per l’utilizzo di indici di prezzo depurati degli effetti dovuti a eventuali cambiamenti delle imposte indirette (Iva, accise e imposte su specifici prodotti).

I dati più aggiornati (indici, variazioni congiunturali e tendenziali) si possono trovare sul datawarehouse IstatData e presso i Centri d’informazione statistica. Con riferimento a IstatData, i dati sono collocati sotto il tema Prezzi e per ciascun indice dei prezzi al consumo vi è il sottotema corrispondente (Prezzi al consumo per l’intera collettività NIC, Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI e Prezzi al consumo armonizzati per i paesi dell’Unione europea IPCA, che comprende al suo interno anche l’IPCA a tassazione costante IPCA-CT). Dal punto di vista della disaggregazione territoriale gli indici NIC e FOI (entrambi da gennaio 1996) vengono diffusi a livello nazionale e sub-nazionale mentre gli indici IPCA (da gennaio 2001) e IPCA-TC (da gennaio 2002) solo a livello nazionale. Sempre su IstatData sono disponibili, unitamente agli indici mensili e annuali, le variazioni percentuali (congiunturali, tendenziali e medie annue) e le strutture di ponderazione.

Con riferimento agli indici NIC, FOI e IPCA, i prezzi rilevati sono quelli dell’insieme di beni e servizi rappresentativi dei consumi delle famiglie, compresi nel cosiddetto “paniere”, articolato in 12 divisioni di spesa, ognuna con un proprio peso: Prodotti alimentari e bevande analcoliche; Bevande alcoliche e tabacchi; Abbigliamento e calzature; Abitazione, acqua, elettricità e combustibili; Mobili, articoli e servizi per la casa; Servizi sanitari e spese per la salute; Trasporti; Comunicazioni; Ricreazione, spettacoli e cultura; Istruzione; Servizi ricettivi e di ristorazione; Altri beni e servizi. All’interno delle divisioni di spesa, ogni bene e servizio partecipa al calcolo dell’indice con un peso pari all’importanza che assume sul totale dei consumi. A scopo esemplificativo, nel paniere NIC, il peso del pane è approssimativamente sotto l’1%, quello del pasto in pizzeria circa l’1,3% e il peso delle automobili nuove è sotto il 3%. Per conoscere i pesi (aggiornati allo specifico anno di riferimento) con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione, si veda la Nota informativa, pubblicata solitamente in concomitanza con la diffusione dei dati provvisori del mese di Gennaio dell’anno corrente, e disponibile sul sito Internet dell’Istituto. I tre indici sopra citati si basano su un’unica rilevazione e sulla stessa metodologia di calcolo, condivisa a livello internazionale. NIC e FOI si basano sul medesimo paniere, ma il peso attribuito a ogni bene o servizio è diverso, a seconda dell’importanza che riveste nei consumi della popolazione di riferimento. Per il NIC la popolazione di riferimento è quella presente sul territorio nazionale (quindi include anche i non residenti che acquistano in territorio italiano), mentre per il FOI è costituita dalle famiglie residenti, che fanno capo ad un lavoratore dipendente (operaio o impiegato) di settore extragricolo. L’IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di riferimento, ma il suo paniere è diverso da quello utilizzato per il NIC e per il FOI, in quanto esclude le lotterie, il lotto e i concorsi a pronostici.

I prodotti del paniere e il peso loro attribuito sono definiti sulla base della spesa sostenuta dalle famiglie, in modo da rappresentare la struttura dei consumi della popolazione. Ogni anno viene definito un campione di prodotti la cui dinamica di prezzo è rappresentativa di quella di un insieme più ampio: ad esempio, per calcolare la variazione dei prezzi dell’insieme dei “Piccoli accessori elettrici” si seguono i prezzi di un insieme di prodotti, come la presa corrente, pila elettrica, multipresa, lampadina Led e la lampadina smart. La definizione delle principali voci di spesa e la stima del loro peso avviene utilizzando quale fonte principale i dati relativi ai consumi finali stimati dalla Contabilità Nazionale. L’articolazione di tali voci fino alla selezione dei singoli prodotti da inserire nel paniere e la stima del loro peso, viene effettuata utilizzando fonti diverse sia interne (Indagine sulle Spese delle famiglie) sia esterne all’Istat (dati A.C. Nielsen, SIAE, ecc.) in modo da assicurare un’accurata copertura informativa.

No, il paniere viene aggiornato ogni anno per rappresentare gli effettivi comportamenti di acquisto delle famiglie e tenere conto dei mutamenti che intervengono in questi comportamenti e nell’offerta dei prodotti sul mercato. Ogni anno l’Istat rivede l’elenco dei prodotti e dei servizi che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione. Per conoscere le novità del paniere per l’anno in corso, si veda la Nota informativa annuale, pubblicata solitamente in concomitanza con la diffusione dei dati provvisori del mese di Gennaio dell’anno corrente, e disponibile sul sito Internet dell’Istituto. Unitamente alla Nota informativa annuale, viene pubblicata anche l’evoluzione del paniere dal 1928 all’anno corrente, che consente di prendere visione dei principali capitoli di spesa presi in considerazione negli anni e dei relativi segmenti di consumo presenti di anno in anno nel paniere dei prezzi al consumo.

La rilevazione effettuata dagli Uffici comunali di statistica (UCS) si svolge nei territori comunali delle città capoluogo di regione, capoluogo di provincia e, in un caso, di città non capoluogo con più di 30mila abitanti. Per conoscere il grado di copertura dell’indagine a cura degli UCS e il numero di comuni che partecipano al calcolo degli indici per tutti gli aggregati di prodotto del paniere, o soltanto per un sottoinsieme di questi, si veda la Nota informativa annuale sulle novità del paniere, solitamente pubblicata in occasione dell’uscita dei dati provvisori del mese di Gennaio e disponibile sul sito internet dell’Istituto. I prezzi vengono rilevati dagli addetti degli UCS presso più di 44mila unità di rilevazione (punti vendita, inclusi piccoli esercizi commerciali, grande distribuzione e mercati rionali; imprese; istituzioni). Le unità di rilevazione selezionate vengono aggiornate annualmente dai comuni sulla base dei cambiamenti intervenuti nelle abitudini di consumo, nella rete distributiva e nella struttura urbanistica del territorio, nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Istat che effettua attività di coordinamento e supervisione.

Alle quotazioni rilevate sul territorio si aggiungono quelle rilevate direttamente dall’Istat, ottenute tramite web, anche con l’utilizzo di procedure di web scraping, o acquisendo informazioni da soggetti esterni (ad esempio, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Ivass, per i prezzi delle assicurazioni r.c. auto, o da Farmadata, per i prezzi dei farmaci di fascia A e C COP, o ancora dal Portale Offerte e dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ARERA, rispettivamente per le offerte di energia e gas mercato libero e per le tariffe di energia e gas mercato tutelato).

I dati scanner, invece, vengono rilevati presso cinque tipologie distributive della Grande Distribuzione Organizzata (GDO): ipermercati, supermercati, discount, libero servizio (punti vendita con superfici compresa tra i 100 e i 400 mq) e specialist drug (cioè specialisti dei prodotti per la cura della casa e della persona). Inoltre, dal 2017 gli indici dei prezzi dei carburanti sono calcolati utilizzando una fonte amministrativa, qual è la base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy (le informazioni utilizzate sono quelle fornite da oltre 15.000 distributori, pari a quasi il 70% di quelli attivi e presenti nella base dati del MIMIT). Sempre con riferimento all’uso delle fonti amministrative per il calcolo dei prezzi al consumo, ci sono anche i dati forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sui Tabacchi e, dal 2022, quelli sulle locazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate sui canoni di affitto per le abitazioni di proprietà privata.

I dati che concorrono alla costruzione degli indici mensili dei prezzi al consumo sono raccolti attraverso l’utilizzo di una pluralità di fonti: la rilevazione territoriale, condotta dagli UCS; la rilevazione centralizzata, condotta dall’Istat direttamente o mediante la collaborazione con grandi fornitori di dati; gli scanner data (la scansione dei codici a barre) provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO); le fonti amministrative. I prodotti rilevati in modo esclusivo mediante la rilevazione territoriale rappresentano più del il 50% del paniere, mentre quasi il 26% dei beni e servizi è a rilevazione esclusivamente centralizzata. L’acquisizione dei dati scanner dalla GDO rappresenta ad oggi quasi il 14% dei prodotti del paniere. A queste tre modalità si aggiunge l’utilizzo delle fonti amministrative: la base dati Ministero delle imprese e del made in Italy per i prezzi dei carburanti, l’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate per la rilevazione dei prezzi degli Affitti reali per abitazioni di privati e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la rilevazione dei tabacchi. Tutte insieme le fonti amministrative coprono poco più del 10% dei prodotti del paniere.

Con riferimento alla rilevazione sul territorio, all’inizio di ogni anno l’Istat invia agli Uffici comunali di statistica l’elenco di prodotti da rilevare, in cui ogni bene e servizio è corredato da una serie di informazioni che lo specificano (ad esempio il tipo di confezionamento per i prodotti alimentari e per la casa oppure il modello e il tessuto per i prodotti dell’abbigliamento) e consentono di rilevarlo in modo omogeneo in tutta Italia. È cura del rilevatore individuare per ciascun prodotto, all’interno di ogni punto di rilevazione, il più venduto fra quelli che hanno le caratteristiche definite dall’Istat. Il prezzo di quello stesso prodotto, mese dopo mese, viene monitorato per un anno intero.

La raccolta dei prezzi effettuata direttamente dall’Istat riguarda quei prodotti che hanno le seguenti caratteristiche: hanno prezzi uniformi su tutto il territorio nazionale (come tabacchi, periodici, medicinali di fascia A, servizi telefonici e alcuni servizi di trasporto, pacchetti vacanze nazionali e internazionali); sono soggetti a continui cambiamenti tecnologici (computer, telefoni cellulari, ecc.); non vengono fruiti soltanto dalla popolazione del comune interessato (sono tipicamente servizi come camping, stabilimenti balneari, agriturismo, ecc.); presentano particolari difficoltà che rendono più conveniente la rilevazione centralizzata (come i servizi bancari). La rilevazione diretta viene effettuata principalmente via Internet, anche mediante nuove tecniche di raccolta dati che utilizzano procedure automatiche di web scraping.

La rilevazione dei prezzi al consumo dei prodotti grocery (beni alimentari confezionati, beni per la cura della casa e della persona) viene effettuata dal 2018 tramite scanner data e dal 2023 vengono monitorati con questa modalità anche alcuni prodotti relativi alla frutta e verdura fresca, venduti in confezione a peso imposto. L’utilizzo stabile di informazioni provenienti dalle casse della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per la stima dell’inflazione si è reso possibile grazie a una proficua collaborazione dell’Istat con l’Associazione della Distribuzione moderna (ADM) e i rappresentanti delle principali catene operanti in Italia. L’accordo prevede che i dati vengano acquisiti dall’Istat per il tramite della società A.C. Nielsen, previa autorizzazione all’utilizzo dei dati da parte delle catene della GDO. L’Istat riceve i dati di un campione di circa 4.300 punti vendita appartenenti a 19 grandi gruppi della GDO e distribuiti sull’intero territorio nazionale. L’Istat acquisisce i dati settimanali di fatturato e quantità distinti per punto vendita e per GTIN (codice a barre). Per ciascuna referenza il prezzo settimanale è calcolato sulla base del fatturato e delle quantità vendute (prezzo=fatturato/quantità).

Per la rilevazione sul territorio, i prezzi vengono monitorati nei primi 15 giorni lavorativi del mese di riferimento dei dati, e nello specifico: due volte al mese per quelli a elevata variabilità (frutta, ortaggi e prodotti ittici freschi, combustibili per la casa); tre volte al mese per i prezzi delle camere d’albergo; una volta al mese per quelli dei restanti prodotti del paniere. Per quanto riguarda la rilevazione effettuata direttamente dall’Istat, generalmente i prezzi sono monitorati una volta al mese, nei primi 15 giorni lavorativi del mese di riferimento dei dati, con alcune eccezioni (trasporti, quotidiani e periodici, servizi turistici, ricreativi e culturali). Per il calcolo degli indici dei prezzi dei carburanti, sono considerati i prezzi presenti nella base dati del Ministero delle imprese e del made in Italy 3 volte al mese: il primo, l’undicesimo e il ventunesimo giorno del mese. Per quanto riguarda gli scanner data, l’Istat utilizza i prezzi delle prime tre settimane del mese di riferimento per il calcolo degli indici definitivi (le prime due per il calcolo degli indici provvisori).

Sì. Per il calcolo dell’indice IPCA vengono monitorati i prezzi scontati che hanno carattere di temporaneità, ovvero sono applicati in occasione di vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a condizione che il prodotto offerto presenti un assortimento adeguato di tagli e/o modelli).

La rilevazione dei prezzi scontati comprende anche ai casi delle offerte “prendi 2 paghi 1” o “prendi 3 e paghi 2” o simili e delle offerte associate al possesso di “carte fedeltà” acquisibili gratuitamente.

Per il calcolo degli indici NIC e FOI gli sconti vengono considerati solo se sono applicati senza soluzione di continuità, per un periodo superiore a tre mesi.

Con riferimento alla rilevazione territoriale, i controlli avvengono sia a livello locale sia a livello centrale. In particolare, gli Uffici di statistica dei comuni coinvolti nella rilevazione devono fornire all’Istat un elenco dei singoli punti vendita visitati e dei prodotti rilevati in ciascuno di essi. Inoltre, presso ciascun comune è istituita per legge una Commissione Comunale di Controllo, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, che ha il compito di verificare i prezzi rilevati, le modalità di elaborazione dei dati secondo le disposizioni dettate dall’Istat e la rispondenza fra il numero dei rilevatori impiegati e le reali esigenze della rilevazione.

L’Istat, a sua volta, effettua verifiche e controlli di coerenza sulle informazioni che riceve sia dai comuni che concorrono alla stima dell’inflazione con il paniere completo sia da quelli che partecipano alla rilevazione per il sottoinsieme del paniere relativo a tariffe locali e alcuni servizi.

Con riferimento, inoltre, alle altre fonti di rilevazione dei prezzi al consumo e coerentemente con le diverse tecniche di rilevazione adottate (da internet anche con web scraping, scanner data, prelievo da archivi amministrativi), l’Istat adotta un sistema di controlli volto a verificare la qualità dei dati, monitorare il numero e la natura degli errori e garantire l’ottimizzazione delle procedure di trattamento dei dati.

Utilizzando le quotazioni rilevate dai comuni coinvolti, quelle rilevate centralmente e quelle provenienti da archivi amministrativi, l’Istat elabora un indice elementare per ogni singolo prodotto. Per aggregazioni successive, attraverso medie ponderate, che riguardano sia i prodotti sia il territorio, si arriva all’indice generale. Il peso con cui i comuni partecipano al calcolo dell’indice è funzione dell’ampiezza demografica degli stessi.

I prodotti del paniere che hanno una presenza stagionale sul mercato sono soprattutto gli ortaggi e la frutta fresca, l’abbigliamento e le calzature. Per questi prodotti l’Istat, in conformità al Regolamento europeo n. 330/2009, ha fissato un calendario di rilevazione definendo i mesi nei quali un prodotto va rilevato e quelli nei quali non va rilevato. Nel mese in cui un prodotto non è rilevato perché fuori stagione, il suo prezzo viene stimato. La stima è fatta applicando all’ultimo prezzo disponibile la variazione che i prodotti in stagione appartenenti al medesimo gruppo hanno registrato in quel determinato mese, rispetto al mese precedente. Ad esempio, nel caso dell’abito da uomo, il paniere include sia quello invernale sia quello estivo; a partire da marzo l’abito invernale non è più in rilevazione e da allora il suo prezzo è stimato applicando all’ultima quotazione disponibile la variazione di prezzo registrata per l’abito estivo.

Occorre ricordare che l’indice dei prezzi al consumo ha la finalità di fornire una misura sintetica delle variazioni dei prezzi di un insieme di beni e servizi che possono essere acquistati dall’intera popolazione presente sul territorio nazionale. In altre parole, esso considera l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori. Le abitudini di spesa di un singolo consumatore, ovviamente, possono differire anche molto da quelle della popolazione considerata nel suo complesso. Da qui la difficoltà per il consumatore, in alcuni casi, di riconoscere nelle variazioni di prezzo della spesa complessiva dell’intera popolazione quelle della propria spesa quotidiana.

In pratica, alcuni prodotti che subiscono sensibili rincari, possono essere acquistati frequentemente e/o avere un peso elevato nel bilancio di uno specifico consumatore ma avere una bassa incidenza sulla spesa totale dell’intera popolazione (ad esempio, un pendolare che spende per l’abbonamento ferroviario una quota significativa del proprio reddito, in presenza di un aumento significativo dei prezzi del trasporto ferroviario difficilmente può ritrovarsi nella variazione di un indice generale dei prezzi al consumo sul quale questo trasporto pesa, con riferimento agli indici NIC poco meno dello 0,3%); così come alcuni prodotti che subiscono sensibili diminuzioni possono essere tra quelli meno frequentemente acquistati e con limitato peso sul bilancio del singolo consumatore ma avere un’incidenza elevata sulla spesa totale della popolazione nel suo complesso (ad esempio, un consumatore che non possiede l’automobile avrà pochi benefici per il proprio portafoglio da una diminuzione sensibile dei prezzi dell’assicurazione auto che invece pesa nel paniere NIC per circa l’1,1%).

Gli affitti hanno un peso nel paniere all’incirca sotto il 3% (considerando il NIC) poiché soltanto un po’ più del 25% (fonte Indagine Istat sulle condizioni di vita EU-SILC) delle famiglie italiane vive in un’abitazione in affitto. L’indice generale viene ovviamente condizionato da questo fenomeno: in pratica, una spesa sostenuta solo da una parte delle famiglie italiane viene ripartita sull’intera popolazione. Il peso dell’assicurazione sui mezzi di trasporto, che incide sull’indice generale NIC per circa l’1,2%, è considerato valutando i premi pagati nell’anno dalle famiglie al netto dei rimborsi (vale a dire, si tiene conto dei rimborsi che le famiglie ottengono in caso di sinistro). È evidente che il suo peso nel paniere risente di questa modalità di calcolo che, a prima vista, penalizza le famiglie che non hanno subito sinistri, poiché pagano il premio ma non incassano rimborsi. Anche in questo caso, il complesso delle famiglie italiane viene considerato come una sola famiglia che sostiene un’unica spesa (il premio dell’assicurazione) e riceve un unico rimborso. Questa metodologia di valutazione viene peraltro adottata nella maggior parte dei Paesi europei, in virtù di un regolamento comunitario.

Il motivo per cui attualmente l’acquisto della casa non viene considerato nel calcolo dell’inflazione è che, in base agli schemi classificatori del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010), l’acquisto della casa rappresenta una spesa per investimenti e non per consumi. Tuttavia, nel calcolo degli indici dei prezzi al consumo vengono considerate le spese legate all’abitazione: fornitura acqua, elettricità, combustibile (gas, gasolio per riscaldamento), spese per riparazione e manutenzione ordinaria della casa (elettricista, idraulico, compenso per operaio edile, piastrelle, rubinetteria ecc.) e spese condominiali.

Per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni, in conformità con i Regolamenti europei (il Regolamento (UE) n. 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/1148 della Commissione del 31 luglio 2020), da ottobre 2012 l’Istat diffonde, con cadenza trimestrale, l’Indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per fini d’investimento. Inoltre, sono prodotti e regolarmente trasmessi a Eurostat gli indici dei prezzi riferiti alle abitazioni acquistate dalle famiglie esclusivamente per fini abitativi (indici OOH, Owner Occupied Housing). Gli indici OOH sono attualmente diffusi sul sito di Eurostat ma non sono ancora integrati nell’IPCA, come ipotizzato nel Regolamento2016/792, in quanto non rispondenti in termini di frequenza e tempestività (come emerso dalla relazione della Commissione del 2018). Al momento si sta valutando la possibilità di calcolare indici OOH aggregati a livello europeo mentre prosegue il lavoro metodologico necessario per la loro integrazione nel calcolo dell’inflazione.

Sì, ma va sottolineato che l’impatto della crescita dei prezzi al consumo sui bilanci familiari dipende dalle abitudini di spesa della singola famiglia. Ognuna infatti mette in atto comportamenti distinti, acquistando beni e servizi differenti per caratteristiche e quantità, in punti di vendita di diverse tipologie distributive (piccolo negozio, supermercato, discount, ecc.) tenendo conto del proprio reddito disponibile, della condizione professionale e dell’età dei componenti, delle proprie preferenze e così via.

Considerate le difficoltà a individuare la struttura dei consumi per classi di reddito, si è optato per stimare gli effetti dell’inflazione sulle famiglie, distinte in base ai loro livelli di spesa (a partire dal primo gruppo di famiglie con minore capacità di spesa, arrivando al quinto gruppo, quello con maggiore capacità di spesa). Pertanto, a partire dal 2013, l’Istat ha iniziato a calcolare e diffondere ogni sei mesi gli indici IPCA riferiti alle famiglie italiane, suddivise in base al livello della loro spesa complessiva e dal 2022 ogni 3 mesi. Per ciascun gruppo così distinto vengono stimati differenti sistemi di ponderazione che riflettono la diversa importanza delle varie voci del paniere.

Per il NIC e l’IPCA, la diffusione avviene attraverso due comunicati stampa mensili: con il primo (rilasciato generalmente alla fine del mese di riferimento dei dati) si rende disponibile una stima preliminare dell’inflazione; con il secondo (previsto intorno alla metà del mese successivo) la stima definitiva, calcolata una volta acquisite tutte le informazioni e dopo aver completato tutte le operazioni di controllo e correzione. Per l’indice FOI e per l’IPCA-TC, la diffusione dei dati avviene solo in occasione del rilascio della stima definitiva. Contestualmente alla diffusione della stima definitiva da parte dell’Istat, anche un sottoinsieme dei comuni che partecipano alla rilevazione territoriale comunicano la stima dell’inflazione riferita al proprio territorio, attraverso una diffusione autonoma.

Si tratta degli stessi dati sull’indice dei prezzi al consumo armonizzato IPCA (denominato HICP, ovvero Harmonised Indices of Consumer Prices). Infatti, tali indici dei prezzi al consumo armonizzati sono calcolati, pubblicati e inviati dall’Istat a Eurostat mensilmente, secondo un calendario prefissato. Eurostat, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli Paesi dell’Ue e sulla base di questi elabora e pubblica l’indice sintetico europeo.

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio affitti, assegni dovuti al coniuge separato e TFR, si utilizza l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. I dati si trovano nella sezione Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie. Da dicembre 2011, inoltre, è disponibile sul sito web dell’Istat il Sistema “Rivaluta“, che consente di effettuare gli adeguamenti dei valori monetari tramite lo strumento del calcolatore. Infine, è anche attiva una casella di risposta automatica al numero 06 4673.3105.

La variazione percentuale tra l’indice del mese m e l’indice del mese immediatamente precedente, m-1, è pari al loro rapporto, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a 1 decimale.

Ad esempio, la variazione tra l’indice di febbraio 2016 e l’indice di gennaio 2016 è

il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

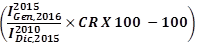

Se la base di riferimento degli indici messi a confronto è diversa si utilizza nel calcolo il coefficiente di raccordo. Ad esempio, con l’aggiornamento, a partire dai dati di gennaio 2016, della base di riferimento all’anno 2015 dell’indice NIC e dell’indice FOI (base precedente 2010=100), la variazione tra l’indice di gennaio 2016 e l’indice di dicembre 2015 è

il risultato finale è arrotondato ad 1 decimale.

CCR è il coefficiente di raccordo dalla base 2010 alla base 2015 ed è pari all’indice medio del 2015 espresso nella base2010, diviso 100.

La variazione percentuale tra l’indice del mese m dell’anno t e l’indice del corrispondente mese dell’anno precedente t-1, è pari al loro rapporto, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a 1 decimale.

Ad esempio, la variazione tra l’indice di febbraio 2015 e l’indice di febbraio 2014 è

il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

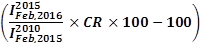

Se la base di riferimento degli indici messi a confronto è diversa si utilizza nel calcolo il coefficiente di raccordo. Ad esempio, con l’aggiornamento a partire dai dati di gennaio 2016 della base di riferimento all’anno 2015 dell’indice NIC e dell’indice FOI (base precedente 2010=100), la variazione tra l’indice di febbraio 2016 e l’indice di febbraio 2015 è

il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

CR è il coefficiente di raccordo dalla base 2010 alla base 2015 ed è pari all’indice medio del 2015 espresso nella base2010, diviso 100.

Per gli indici NIC e FOI, la variazione percentuale tra l’indice medio dell’anno t e l’indice medio dell’anno t-1, è pari al loro rapporto, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a 1 decimale.

Ad esempio, la variazione tra l’indice medio del 2015 e quello del 2014 è

il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

Se la base di riferimento degli indici messi a confronto è diversa si utilizza nel calcolo il coefficiente di raccordo.

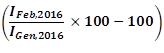

Diversamente per l’indice IPCA, in linea con quanto indicato da Eurostat, la variazione percentuale media annua è ottenuta direttamente dagli indici mensili; per cui, ad esempio, la variazione tra l’indice medio del 2015 e quello del 2014 è

il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.