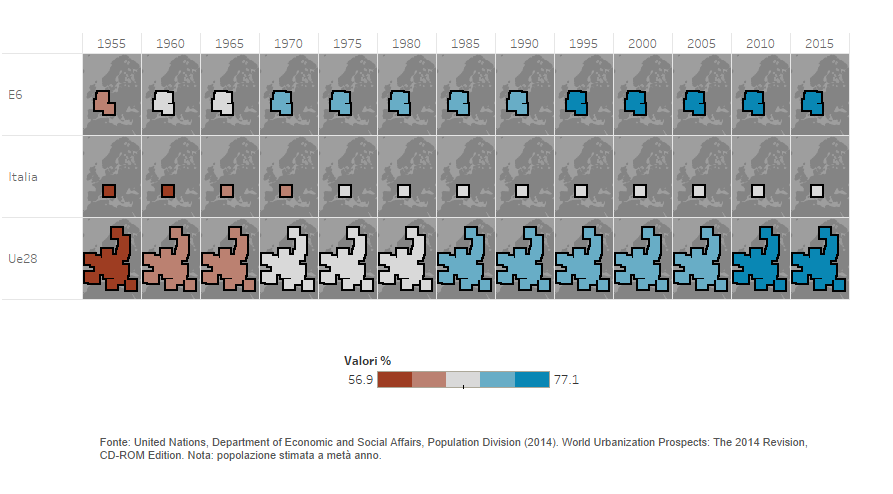

L’Italia è un paese relativamente meno urbanizzato rispetto ai suoi partner europei, ma il processo di urbanizzazione nel secondo dopoguerra

ha seguito un sentiero molto vicino a quello dei sei fondatori: una decisa >leggi ancora

crescita fino all’inizio degli anni Ottanta, poi un rallentamento, e infine una ripresa dal 2000 ad oggi. Nella prima fase la crescita dell’urbanizzazione in Italia

è stata più rapida di quella media dei partner, con una convergenza tra i paesi; nella seconda fase il ritmo di crescita è stato sensibilmente più lento e la dinamica

in Italia è arrivata ad essere anche leggermente negativa, tanto da riportare la differenza tra Italia ed E6 a livelli superiori a quelli del 1957.

In Europa si contano 158 città con oltre 300 mila abitanti. Si tratta in verità non "città" ma di "agglomerati urbani" che secondo la definizione delle Nazioni Unite

incorporano la popolazione di una città o di un paese più quella delle aree suburbane che si trovano >leggi ancora

al di fuori dei confini della città, ma che sono adiacenti ad essa.

Questi agglomerati urbani hanno una dimensione media di 964 mila abitanti, ma soltanto la metà ha più di 550 mila abitanti e appena 35 superano il milione di abitanti:

tra questi agglomerati vi sono Roma, Milano, Napoli e Torino, che occupano rispettivamente il 5°, 7°, 12° e 18° posto tra le grandi città europee.

Dal 1957 a oggi il numero di agglomerati urbani con oltre 300 mila abitanti è quasi raddoppiato (da 17 a 31) e la popolazione che vi risiede è aumentata del 44 per cento.

Una dinamica simile ha interessato anche altri paesi europei, come Francia, Paesi Bassi e Polonia (in Francia, ad esempio, la popolazione è cresciuta del 71 per cento

e le città da 12 a 20); meno importante è stata l’espansione delle città tedesche (+10 per cento la popolazione, da 17 a 22 le città);

la Spagna, al contrario, ha sperimentato una forte crescita (+137 per cento la popolazione, da 5 a 13 le città).

Dal 1960 a oggi la quota di figli naturali, nati cioè da coppie non sposate, è cresciuta in misura rilevante in tutta Europa. Il nostro Paese si differenzia però

sensibilmente dal resto dell’Unione >leggi ancora

nei livelli: negli anni Sessanta la quota di figli nati fuori dal matrimonio era in Italia di poco superiore al 2 per cento mentre nel resto d’Europa si aggirava attorno al 5. A partire dalla

metà degli anni Settanta la quota ha iniziato a crescere ovunque, ma in Italia a ritmi meno sostenuti. Nei due decenni successivi la quota è aumentata nel nostro Paese

rispettivamente di 2,2 e 3,2 punti percentuali, mentre nell’Europa a sei di 8,3 e 10,1 punti. Soltanto a partire dal 2002 la dinamica dell’indicatore

in Italia si allinea con quella europea segnando incrementi tra 1 e 2 punti percentuali ogni anno. Ne risulta che nel 2012 in Italia nasce fuori del matrimonio circa un quarto

dei bambini a fronte del 40 per cento dell’Ue28 e del 42 dell’aggregato E6.

Il fenomeno della mortalità infantile mostra una costante riduzione in tutti i paesi. Nel 1957, alla firma dei Trattati di Roma,

il tasso è del 39,6 per mille nel complesso dei sei >leggi ancora

paesi fondatori. In Italia il

L’Italia presenta tassi di istruzione universitaria molto più bassi della media europea. Dalla metà degli anni Novanta la percentuale di 30-34enni

in possesso di un diploma di laurea >leggi ancora

è in costante aumento, triplicando tra il 1992 e il 2016 (la quota passa dall’8,6 al 26,2 per cento). Un aumento analogo

si registra anche nel resto d’Europa e la distanza tra l’Italia e la media comunitaria si mantiene negli anni

attorno ai 10 punti percentuali. Riguardo la quota di donne laureate sul totale di quanti hanno conseguito una laurea, invece, questa

è stata in Italia generalmente superiore rispetto alla media europea. La dinamica però è stata simile in tutta Europa e si è assistito a una crescita che ha portato negli anni Novanta

al sorpasso delle laureate sui laureati.

La povertà in Italia si attesta a livelli costantemente superiori rispetto sia all’aggregato E6 sia all'Ue28. La crisi del 2008

ha nel nostro Paese un effetto molto più intenso: dopo il 2010 il tasso di deprivazione materiale >leggi ancora

è aumentato nella media degli anni di circa 5 punti percentuali in Italia e di soltanto 1 punto nei sei paesi fondatori; analogamente il rischio

di povertà o esclusione sociale è aumentato di circa 3 punti percentuali in Italia a fronte di 1 solo punto per l’E6.

Nel nostro Paese la spesa per la protezione sociale (sanità, previdenza e assistenza) in euro pro capite è allineata con quella dell’Unione europea nel complesso,

mentre è di circa 1.700 euro inferiore rispetto alla media dei sei paesi >leggi ancora

fondatori. Si tratta però del risultato di un processo di progressiva convergenza dell’Italia nei confronti dei partner europei se consideriamo che nel 1995, quando l’Italia usciva

dalla crisi del 1992, il divario – a prezzi costanti – era di oltre 3.500 euro pro capite.

Nel 1970 il parco auto circolante in Italia e nei sei paesi fondatori era pressoché analogo, attestandosi intorno a 20 automobili per 100 persone. La crescita è stata

la medesima >leggi ancora

fino alla metà degli anni Ottanta. Poi in Italia si è registrato un incremento più sostenuto, che ha condotto a un divario di circa 6 punti percentuali rispetto alla media dell’aggregato E6. Nel 1991 l’Italia ha superato la soglia

di una macchina ogni due abitanti e l’indicatore ha continuato ad aumentare, con le sole lievi flessioni del 2012 e del 2013 che non sembrano però aver modificato una tendenza

che, sebbene rallentata, continua a essere crescente. Attualmente si registrano 61,5 vetture ogni 100 abitanti in Italia, 54,3 nella media dei sei fondatori e 49,7 nell’Ue28.